Publié le 31 octobre 2022 à 12h15 - Dernière mise à jour le 9 juin 2023 à 21h07

Famille «la valeur n’attend pas le nombre des années» voici Nathan Devers. Âgé de 24 ans, normalien et agrégé de philosophie, chroniqueur télé, soutenu littérairement par Frédéric Beigbeider, qui dit à son sujet : «Si les écrivains voient venir ce qui va arriver, alors Nathan Devers en est un », il est aussi rédacteur en chef de « La règle du jeu» revue fondée par Bernard-Henri Lévy. Non content de combattre par les idées les obscurantismes et les idéologies les plus multiples, de manier les idées hors des sentiers battus, Nathan Devers qui a toujours préféré la dialectique critique aux diktats de l’opinion, s’est imposé comme un romancier brillant et surtout peu enclin à promouvoir une littérature signifiante, didactique, démonstrative et à thèse.

Un roman en forme de clair-obscur entre le rire et les larmes

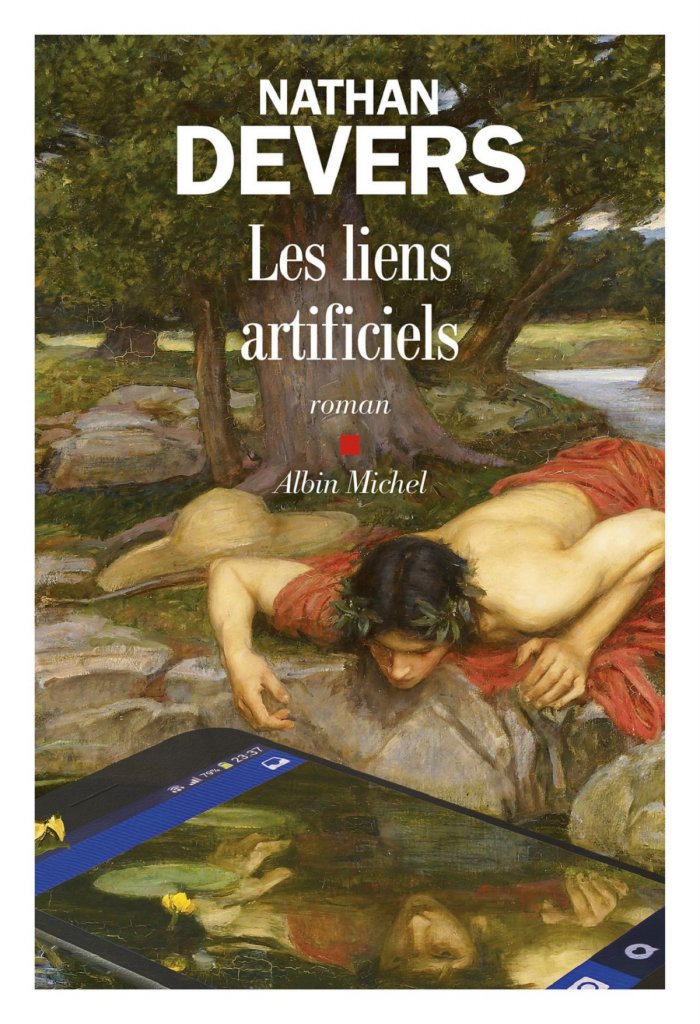

Pour preuve son roman «Les liens artificiels» avec lequel il est en lice pour le Prix Renaudot décerné le 3 novembre prochain -il aura fort à faire face à Christophe Ono-dit-Biot et Simon Liberati les deux favoris.- et le Goncourt des Lycéens où sa principale rivale s’appelle Pascale Robert pour son roman «La petite menteuse». N’ayant surtout pas écrit un pamphlet même s’il dénonce notre addiction aux écrans, et la virtualisation perpétuelle de nos existences, qui pourraient voir toute une génération future connaître les images avant de connaître les choses, Nathan Devers place au centre de son livre ces deux questions essentielles: «Si Dieu a engendré le monde, intervient-il également dans le cours de l’Histoire ? Ou bien se contente-t-il d’assister aux aventures de l’humanité en simple spectateur ?»

Ce monde «miroir» découvert en ligne

Vaste débat auquel l’écrivain n’apporte pas de conclusions définitives, choisissant l’ellipse et la mise en scène des souffrances de son personnage central, un certain Julien Libérat, professeur de piano raté, désabusé, séparé brutalement de May qui l’a chassé du studio qu’ils louaient ensemble, et qui installé à Rungis depuis un 8 juin tente (en pure perte évidemment) «de se mettre à sa fenêtre pour se voir passer dans la rue.» La découverte de ce qu’on appelle ici «L’antimonde» un monde virtuel créé par Adrien Sterner, où son avatar serait majestueux, beau, élégant, et surtout heureux, ce monde «miroir» découvert en ligne, où les obstacles sont abolis, réveille en Julien le goût du «tout est possible». Ses rêves les plus fous, la seconde chance qui lui est offerte de «réinventer l’amour» slogan pris chez Rimbaud, de se dédoubler, de palier à cette identité manquée que nous avons tous en nous l’animent, et le nourrissent.

Mais nous avouerons pour reprendre la célèbre formule de Stendhal dans « La chartreuse de Parme » que «notre héros est fort peu héros» au moment où nous en faisons la connaissance, puisque dès les premières pages du roman nous assistons au suicide de Julien qui se défenestre après avoir fait une vidéo en direct de ses derniers instants, suscitant les commentaires les plus divers. Comment en est-il arrivé là ? C’est un des enjeux du récit. Univers de violence où le sexe explose comme les âmes tourmentées «l’Antimonde» s’apparente à celui d’un Orwell encore plus futuriste, et ce qui frappe avant tout dans les chapitres qui se succèdent est la beauté d’une écriture poétique, lyrique, sans effets tranchant avec l’extrémisme des situations exposées. La poésie d’ailleurs ayant une grande place dans le roman elle vient contrebalancer la rudesse du récit.

Hommage à Bach, Gershwin, Gainsbourg

Fable morale sans moralisme, roman social sur la France de 2022, roman d’anticipation, western des temps modernes, polar, récit halluciné rappelant par moments «Orange mécanique» avec cependant une porte ouverte sur l’espoir de se transformer en bien, «Les liens artificiels» magnifique récit d’une expression de soi contrariée, est aussi un hymne à la musique. Avec notamment de somptueux hommages à Bach, Gershwin et Gainsbourg qui en mourant trois décennies avant 2022 avait emporté avec lui toute une vision de la musique. «Une musique composée au pinceau», nous dit-on, «qui tutoyait les morts de Brahms à Beethoven et les ressuscitait dans d’immenses rondes macabres provocatrices à souhait.» Le tout distillé avec une part non négligeable d’humour à la Woody Allen, ou Lubitsch, avec ce mélange de légèreté et de drame. Un roman visuel, métaphysique et dialectique, sorte de «clair-obscur entre le rire et les larmes» comme il le définit lui-même, un roman terrible et solaire où Nathan Devers s’affirme comme un romancier soucieux en fait du sort de ses semblables. Et comme un conteur au souffle épique qui signe un des grands livres de cette rentrée.

Jean-Rémi BARLAND

«Les liens artificiels» de Nathan Devers paru chez Albin Michel -328 pages -19,90 €.

Entretien avec Nathan Devers: «J’ai voulu écrire une tragédie racontée par un homme qui rit»

Destimed: Comment est né ce livre ?

Nathan Devers: J’ai commencé à l’écrire au printemps 2020, et j’ai perçu d’emblée pendant le confinement que le fait de rester chez soi cloîtré avait poussé certains vers un refus de se coltiner à la vérité brut. Le monde artificiel ayant alors remplacé le monde réel. Je voulais alors écrire un roman sur les réseaux sociaux une sorte de tragédie racontée par un homme qui rit ou une comédie racontée par un homme qui pleure. Je me suis pour cela imaginé un jeu vidéo qui impliquerait la totalité de la planète terre avec des avatars et à mesure que je l’écrivais les choses que j’imaginais arrivaient.

Pourquoi choisir un musicien comme personnage ?

Pour plusieurs raisons. Un des thèmes de mon roman est le besoin d’absolu. J’ai le sentiment que ce besoin existe par la poésie et c’était intéressant que mon personnage de Julien soit un artiste et que sa place soit précaire. Être artiste c’est extrêmement difficile, et être pianiste de bar comme l’est Julien Libérat c’est un mode incompatible avec le monde du confinement. Cette idée a nourri également mon livre.

Pourquoi cet hommage à Gainsbourg que l’on trouve au cœur du roman ?

Parce que Gainsbourg s’est appuyé sur tous les arts. Son rapport à l’autodestruction, et le fait qu’il était dévoré par une exigence d’absolu m’a toujours bouleversé. C’était un géant qui n’avait plus assez de place dans la société. Avec dans son engagement personnel de lui-même l’idée que l’on peut tout brûler pour écrire une chanson. J’ai découvert que ses meilleurs albums ne furent pas ceux qui se sont le mieux vendus. C’est un artiste inouï, incomparable. Gainsbourg comme mon personnage fait partie des gens dont le talent est incompatible avec le monde qui les entoure. Mon personnage est un enfant vieillard, il a une drôlerie un peu triste, comme Gainsbourg le sens du tragique. Il me permet de développer des situations où l’on est incapable de distinguer la vérité du virtuel. La parodie du réel devient presque plus réelle que le réel.

Votre style multiplie les trouvailles et demeure aussi très classique.

Oui, un des enjeux de mon travail était de montrer combien la place grandissante des jeux vidéos va de pair avec l’appauvrissement de la langue française. L’enjeu était aussi de presser la novalangue des réseaux et en faire sortir du jus. La description par exemple de Julien est faite par la langue des internautes. Je voulais faire surgir une humanité dans un monde qui ne l’est pas. D’où le souci de ne pas écrire «débraillé» et de soigner le style. Avec bien entendu une grande complicité ici entre l’écrivain et son personnage. Et puis, c’est un roman philosophique car il pose avant tout des questions et énonce des problématiques sans asséner des sentences.

Quel but ultime avez-vous poursuivi avec «Les liens artificiels ?»

Comme il est écrit en quatrième de couverture du roman, je voulais raconter la spirale de ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la réalité. Qui perdent pied à mesure que s’estompe la frontière entre les écrans et les choses, les mirages et le réel, le monde et les réseaux. Le cercle vicieux d’une génération qui se connecte à tout, excepté à la vie. Et aussi le désir tout simplement de raconter une histoire.

Parlez-nous de la revue « La règle du jeu » créée par Bernard-Henri Lévy il y a trente ans et dont vous êtes le rédacteur en chef.

Mon travail d’éditeur de cette revue papier de haute tenue littéraire et philosophique implique de trouver des idées qui s’inscrivent dans une temporalité. Faire par exemple cohabiter à la fois un numéro sur Michel Foucault et sur un penseur d’aujourd’hui. Chercher sans vraiment savoir au départ le thème qui sera à l’honneur. C’est une revue qui brasse de larges questions, auxquelles répondent des écrivains divers. Quant à Bernard-Henri Lévy qui a créé la revue, il perçoit et transforme les gens autour de lui en personnages de roman. Il en saisit la pulpe romanesque. Et il a une grande exigence par rapport à lui et aux autres. C’est un immense intellectuel, écrivain et passeur de culture.

Propos recueillis par Jean-Rémi BARLAND